2018年06月25日

苦海浄土

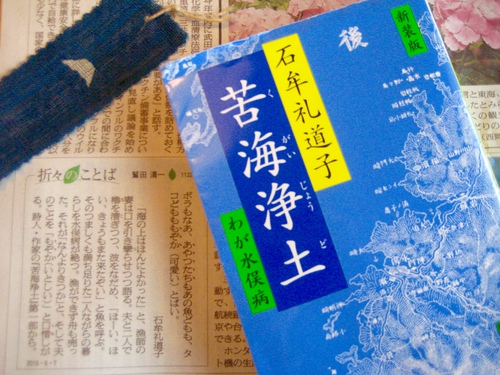

苦海浄土 石牟礼道子・著

文庫本のカバーには・・・

工場廃水の水銀が引き起こした文明の病・水俣病。

この地に育った著者は、患者とその家族の苦しみを自らのものとして、

壮絶かつ清冽な記録を綴った。

本作は、世に出て30数年を経たいまなお、

極限状況にあっても輝きを失わない人間の尊厳を訴えてやまない。

末永く読み継がれるべき〈いのちの文学〉の新装版

いつか読んでみたいと思いながら、

軽い気持ちで手に取れないような気がしていました。

でも今年初めの石牟礼道子さんの訃報をきっかけに探してみました。

静岡駅近くの戸田書店では、

やはり訃報を受けてか、

石牟礼さんの本が何冊か平積みになっていました。

亡くなったのが2月で、

それからウロウロと探し始めて、

3月には手に入れていたはずですが、

読み終わったのは6月の半ば。

ずいぶん長く一緒にいた気がします。

ちょうど読み終えた日、

新聞のコラムに苦海浄土が取り上げられていて、

あっと思いました。

ボラもなあ、

あやつたちもあの魚どもも、

タコどもももぞか(可愛い)とばい。

「海の上はほんとうによかった」と、漁師の妻は口を引き攣らせつつ語る。夫と二人で櫓を漕ぎつつ、波をなだめ、「ほーい、ほい、きょうもまた来たぞい」と魚を呼ぶ。そのつつましくも満ち足りた二人ながらの暮らしを水俣病が断つ。漁ができず舟も売った。それが「なんよりきつか」と、そして夫のことを「もぞか(いとしい)」と口惜しがる。

鷲田清一氏

読んでいる間、

辛い内容でありながら、

石牟礼さんの文章の揺りかごに揺られているような、

ずっと読み続けていたいというような気持ちでした。

『苦海浄土』は水俣病の患者たちが本当の語り手であって、

自分はその言葉を預かっただけなのだ、という強い自覚が彼女にはある。

表現を変えながら彼女は様々なところで、

水俣病の患者たちは、言葉を奪われて書くことができない、

自分はその秘められた言葉の通路になっただけだと語っています。

批評家の若松英輔氏が語っていますが、

なるほどと思いました。

他人の痛みを自分のものとすることは難しいし、

安易に分かった気になるのは危険。

むしろ不可能と自覚した上で、

分かりたいと歩みよる挑戦をし続けていく、

そんなことを思いますが、

石牟礼さんは、

まるでシャーマンのように彼らの言葉を伝えてくれました。

もっと早く読んで、

生存中の石牟礼さんの肉声に注意を払っておけばよかったと思いました。

Posted by マルウチ at 10:50│Comments(0)

│本